Érase una vez un pueblo muy cercano, muy cercano. Un pueblo completo, con su ayuntamiento, iglesia, alguna tienda, parada de autobús, campo de fútbol, colegio, plaza, varios bares, cementerio, taller y una enorme biblioteca que había ido creciendo desde pequeña para albergar muchos libros, muchos para el tamaño del pueblo, porque en ello puso todo su empeño años y años el fallecido bibliotecario anterior, que era también el alcalde.

La biblioteca era el orgullo del pueblo entero cuando murió. “¡Esos libros son lo mejor de lo mejor de la comarca!”, se vanagloriaban los vecinos ante los de otros pueblos, pero ahí acababa todo porque no iban nunca a ninguna de sus muchas salas a leer nada. La razón era que el alcalde-bibliotecario fallecido llenaba las salas de estanterías y éstas de libros y más libros… pero siempre el mismo: un Quijote. Miles de ejemplares de la misma edición del Quijote… y ningún libro más…

En aquel pueblo, era obligada la lectura del Quijote, pero sólo iban los amigos más íntimos del bibliotecario, para ser vistos, conseguir su favor y prestigio ante los demás; nadie más… El alcalde-bibliotecario estaba plenamente satisfecho y nadie protestaba. En alguno de los bares, alguien dijo alguien alguna vez que había que matarle para cambiar la situación, pero el hecho es que murió de viejo y en la cama.

El nuevo alcalde (tras decidir dónde había que enterrarle) no quiso ser también bibliotecario y nombró a uno. Muchos vecinos decían, muy razonablemente, que había que ponerse manos a la obra para remodelar la biblioteca entera (cuando hablaban de Transición se referían a eso) porque los tiempos pedían diversidad, porque más valía una colección de libros variados, aunque fuese pequeña, si iba de lo más científico a lo más vulgar, de lo profundo a lo banal, de lo religioso a lo ateo…

Que el plan anterior sólo había servido para desasnar a los últimos analfabetos que quedaban en el pueblo, pero que era absurdo seguir igual. Salvo el “tonto del pueblo” (Dios me perdone, pero siempre le llamaban así), que insistía en mantener aquello porque a él le gustaba pues se sentía seguro allí dentro, todos estuvieron de acuerdo.

“¡Novelas, novelas, que a mí me gustan!”, gritó el espabilado de Manolo; el alcalde contestó: “¡Habrá literatura de ficción para satisfacer los antojos de cuantos Manolos hay en el municipio de mi digno mando, además de los volúmenes que nos encontramos dilucidando en esta decisiva asamblea local, para lo que haré entrega al nuevo bibliotecario de ciertas consignas inequívocas!”; (pocos entendieron estos términos pero, como sabían lo culto que era el alcalde, se fiaban de él y accedieron sin rechistar, que es para lo que habían sido entrenados durante tantas décadas como se había tardado en acumular tanto ejemplar idéntico).

Así, tras elegir a la persona adecuada, fueron apareciendo en el pueblo camiones cargados con libros diversos; era caro pero merecía la pena porque la satisfacción era evidente en las caras de los vecinos. Había en las cajas: pesadas enciclopedias de muchos tomos, libros sobre ateísmo y catecismos para niños, libros de texto de todos los grados, libros con ejercicios para preparar oposiciones, las novelas que quería Manolo, manuales de mecánica y textos sobre historia y sobre costura, atlas, libros de turismo, diccionarios y gramáticas de muchos idiomas, tratados de astronomía y gastronomía (aunque alguno confundió ambas cosas durante algún tiempo, en fin…

La felicidad les invadió; la asistencia a la biblioteca dio un vuelco, estaba llena a todas horas; los vecinos y vecinas (que tal distinción empezó a hacerse según se culturizaba el pueblo) eran más instruid@s y dichos@s; aquello era una mejora irrefutable.

El pueblo no era grande pero tampoco pequeño, podían distinguirse varios barrios, cada uno con un bar que venía siendo como su centro social. Como habían surgido algunas rivalidades tontas entre barrios y había vecinos más tontos que las propias rivalidades y querían elevar éstas a la categoría de cuestiones esenciales, se mofaban unos de otros valiéndose de cualquier bobada; la más socorrida era tener un vocabulario propio, alguna expresión genuina que dejase clara la pertenencia a un barrio u otro; la cuestión se fue haciendo cada vez más identitaria y hasta hubo quien quiso prohibir los matrimonios mixtos (el amor, que es muy fuerte, no lo consintió).

Aun así, la tontería iba tomando carta de naturaleza y se empezó a decir que no se trataba sólo de la posesión de un vocabulario propio, sino de un carácter diferente que hacía a unos mejores que otros (barrios rivales usaban el mismo discursito en beneficio propio y perjuicio contrario). La tragedia llegó cuando alguien trasladó estas pugnas al ámbito de la gestión bibliotecaria local.

Empezaron dos de ellos, pero al poco –por no quedarse atrás- cada barrio quiso tener su propia sala en la que sentirse representado; se discutía a todas horas y se les oyó hablar de su “encaje en el pueblo” y cosas así. “¡Me tenéi’ harto…”, dijo el alcalde nuevo que ya era otro porque el tiempo iba pasando, “… y pa evitá follone’, mando qu’haiga una sala pa’ cá barrio y hemo tem’minao” (ya ve usted que este alcalde era menos culto).

Una vez que tuvo cada barrio su sala y hubo otras salas de uso general, que así fueron denominadas porque no era ya plan de mezclar nada, pareció llegada la paz al pueblo y se manifestaron conformes, relajados e incluso contentos hasta todos los más díscolos vecinos de los barrios (ya no se hablaba de “vecinos del pueblo”, sino de “vecinos de los barrios”, aunque eran los mismos…).

Cada barrio disponía ahora de una sala, y cada sala disponía de libros propios del barrio. Entre ellos, los había que narraban la historia y características típicas del barrio (tan distintas ellas de las de otros barrios); se evitó ofrecer a la lectura libros sobre la historia del pueblo como tal; pronto aparecieron libros redactados sólo con el vocabulario y expresiones propias del barrio correspondiente. Dada la insistencia, se nombraron “bibliotecarios delegados de barrio”, a fin de poder autogestionar con arreglo a lo que dispusiese el alcalde de barrio, que también fue oportuno nombrar. Y, aunque el entusiasmo iba y venía, la paz y la autodeterminación seguían instaladas en el pueblo.

Llegó así una época de gran prosperidad a pesar de que mucha tontería campaba a sus anchas por las calles. Había tanta que al poco empezaron a hacerse reivindicaciones relacionadas con las salas de barrio: pedían un horario distinto al de las demás, abrir unas los domingos y otras no, celebrar en la sala actos propios del barrio, que no hubiera en la sala libros no escritos con su vocabulario y expresiones propias, y que sí hubiera suficientes libros elogiando el barrio y redactados por escritores que ellos mismos seleccionarían.

¡Ah, se me olvidaba!, cambiaron la calefacción central del edificio por otra individual de sala (CIS -Calefacción Individual de Sala- era la denominación genérica, pero había CISCAT, CISEUSK, CISGAL, etc., según el nombre del barrio; CISVAL y CISBAL sonaban casi igual, pero eran distintos. La calefacción de las salas de uso general, por ser “conjunto”, fue denominada CISCO).

Muy desgraciadamente, poco tiempo después salió uno de un barrio diciendo que ya no quería jugar así y rompía la pelota (“figuradamente”, añadió, seguro que pensando en un futuro juez que pudiera juzgarle por la osadía); que ya no valía el acuerdo alcanzado ni la palabra dada en circunstancias que hicieron que fuera forzada.

“¿Cómo?”, preguntó ojiplático el nuevo alcalde (que ya tampoco no era el de antes sino uno nuevo), y se le echó en cara que el alcalde de cuando se constituyó el pacto, al hablar de “evitar follones” y demás, ocultaba en realidad una clara amenaza a todos los de su barrio y que por eso habían aceptado, pero que ellos habían querido desde siempre una entrada separada de la general para que su sala, aún en el mismo lugar, fuese independiente (horario, calefacción, gestión, selección de libros, bibliotecario, calendario de apertura… y ahora además: entrada independiente para hacer ya lo que quisieran del todo, según la ley natural, el derecho universal y no sé qué apartado del canónico, que también se esgrimía y el cura viejo estaba de acuerdo unas veces sí y otras no, y el nuevo unas no y otras sí).

Para terminar, se exigió también una nueva mano de pintura con cargo al ayuntamiento, porque así se pagaría entre todos, que era como si no pagase nadie, creían.

Mientras se le hacía o no caso, el bibliotecario delegado de ese barrio decidió, muy en su derecho, suprimir los libros que no encajaban en el proyecto de barrio que se puso de moda en las mismas fechas (hablaban del noventa y tantos por ciento de la población total del barrio). Poco a poco los libros que desentonaban fueron desapareciendo de las estanterías de su sala pero sin disminuir el número total para que no se notase la estrategia… hasta que quedaron miles y miles de ejemplares de la misma edición de un mismo libro que no era el Quijote, sino otro de cuyo nombre no quiero acordarme… (hasta el propio Cervantes lo habría dicho así).

Aquella sala de aquella biblioteca pasó a ser el orgullo de aquel barrio, casi entero, y sus vecinos, casi todos, se vanagloriaban ante los de otros barrios menos importantes; “Estos libros son lo mejor de lo mejor de los barrios”, decían; pero ya no iban a leerlos. La sala estaba vacía otra vez. El bibliotecario delegado de barrio también murió; más joven y en su cama, pero no de placer sino de pena o de asco, que no se sabe aún. Y colorín, colorado, etc., etc.

Por Ángel Mazo

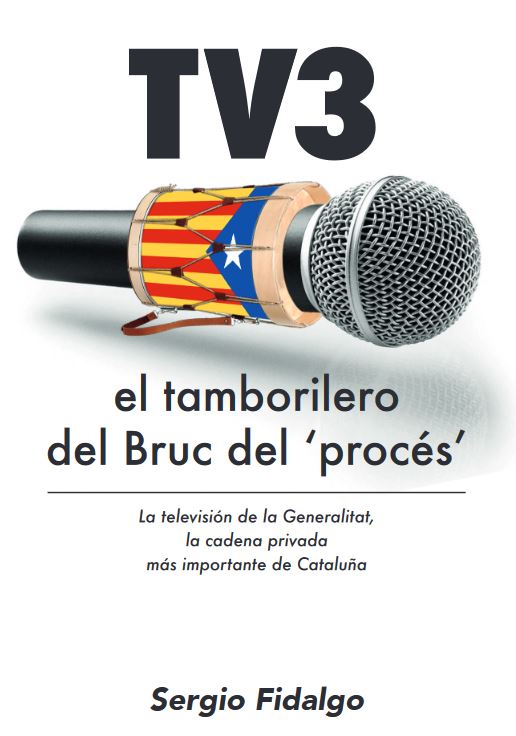

Puede comprar el último libro de Sergio Fidalgo ‘Usted puede salvar España’ en este enlace de Amazon. Y ‘El hijo de la africana’ de Pau Guix en este enlace de Amazon.

necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.

necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.